L'EPILESSIA DI VAN GOGH

2a parte

di Dietrich Blumer

COMMENTI NEUROPSICHIATRICI

La diagnosi dei medici francesi

Henri GASTAUT ha attirato l'attenzione sul fatto che il giovane medico che aveva curato van Gogh per la prima volta ad Arles doveva avere familiarità con il concetto che ci si faceva dei disturbi psichiatrici correlati all'epilessia nella Francia medicale della seconda metà del XIX secolo, e che gli altri medici che gli sono subentrati non hanno sconfessato la prima diagnosi in questione.

Nel 1860, Benedict Auguste MOREL (10) aveva compilato un elenco di sintomi che dovevano rivelarsi molto evidenti nella forma di epilessia presentata da van Gogh:

"Sotto il nome di epilessia latente, ho descritto una forma di epilessia che non si manifesta per mezzo di attacchi reali, né grandi né piccoli, bensì attraverso tutti gli altri segnali che accompagnano o precedono le crisi che caratterizzano l'epilessia ordinaria, vale a dire: alternanza periodica delle fasi di eccitazione e di depressione, accessi di furore improvvisi e immotivati alla minima occasione, una propensione frequente alla irritabilità, amnesie paragonabili a quelle che si riscontrano comunemente nella vera e propria epilessia, e atti pericolosi durante gli accessi di rabbia momentanei o transitori... Alcuni epilettici di questo tipo hanno anche avuto importanti allucinazioni, visuali ed uditive..."

Le osservazioni di MOREL sono state fatte nel 19° secolo su epilettici ospedalizzati.

Le osservazioni che si possono fare oggi dimostrano che gli attacchi di rabbia che si presentano in persone con epilessia sono solitamente contenute e seguite, in genere, da rimorso. L’auto-aggressività e il suicidio diventano rischi infinitamente più importanti e più frequenti dell’etero-aggressività. MOREL aveva già notato la disposizione ipercoscienziosa di questi soggetti sebbene non menzioni questo fatto nella citazione di cui sopra.

Oggigiorno, la maggior parte delle complicanze psichiatriche che si presentano in una minoranza di casi di epilessia rispondono efficacemente al trattamento farmacologico (11).

L'interpretazione di GASTAUT riguardo a van Gogh conserva tutta la sua validità. Sebbene il ruolo delle lesioni cerebrali perinatali nell’epilessia temporale sia stata relativizzata (12), nel caso di van Gogh, la presenza di una lesione temporo-limbica precoce è suggerita dalle sue anomalie caratteriali ed emozionali, diventate di volta in volta più evidenti col susseguirsi del tempo, e per la sua particolare sensibilità al consumo di assenzio durante il suo soggiorno parigino e le sue uscite dal manicomio di Saint-Remy.

Come egli stesso ha riconosciuto, van Gogh aveva bisogno di un "bicchiere in più" per calmare I tormenti interiori quando lo opprimevano. L'artista probabilmente non ha bevuto più dei suoi contemporanei ma lui era singolarmente vulnerabile alla bevanda preferita degli artisti francesi del suo tempo: l'assenzio con le sue proprietà convulsivanti oggi ben conosciute. L'essenza d’artemisia, estratta dall'erba chiamata Artemisia absinthium, costituisce il principio tossico di questa bevanda alcolica. Essa contiene un terpene, il tujone, che è un isomero della canfora. Il tujone e la canfora sono convulsivanti e sono stati utilizzati negli anni 20-30 per indurre l'epilessia sperimentale. Prima di ricorrere alla canfora, von MEDUNA ha usato il tujone per la terapia convulsivante della schizofrenia (13,14). Nel 1873, MAGNAN ha descritto per la prima volta quella che ha chiamato "epilessia absintica" (15) ed i trattati di neurologia dell’epoca non hanno mai omesso di menzionare la stretta relazione tra l’epilessia e il consumo di assenzio, fino a quando la fabbricazione dello stesso è stata vietata all'inizio del ventesimo secolo.

Fu durante il suo periodo parigino, dove fu iniziato all'Assenzio, che van Gogh sviluppò delle crisi temporali subliminali nel momento stesso in cui si aggravavano i suoi disturbi emotivi e comportamentali precedenti.

Nella maggior parte dei pazienti colpiti da epilessia del lobo temporale, i cambiamenti della personalità sono frequenti ma difficilmente percettibili.

In van Gogh invece, i cambiamenti si sono manifestati improvvisamente alla luce del sole, caratterizzati da un'esacerbazione dell'emotività, un’oscillazione bipolare tra l'irascibilità e il trasporto iper-etico-religioso - al punto di dare l'impressione di una doppia personalità -, una particolare attenzione per i dettagli e una ostinata perseverazione (la viscosità), infine l’ipersessualità (7.16). Egli sviluppò uno stato interittale di disforia con il suo ampio spettro di sintomi transitori e polimorfici: depressività-irritabilità punteggiata da crisi sincopali e malesseri fisici che si alternavano a momenti di angoscia e di breve euforia. All'acme della malattia, divenne paranoide, allucinato e delirante, in preda ad intensi stati affettivi elementari, ad agitazione e ad episodi confuso-amnesici come è di norma nelle psicosi epilettiche (5,6).

Controversie diagnostiche

I disturbi psichiatrici dell’epilessia hanno incuriosito numerosi psichiatri contemporanei scarsamente familiarizzati con l'epilessia. È un fatto che diventa evidente quando si considera la massa delle diagnosi depositate su Van Gogh. I segni evocatori della psicosi maniaco-depressiva e della schizofrenia accompagnano l'epilessia in maniera intermittente e atipica, associati a ogni sorta di altri sintomi. La diagnosi differenziale, tra le importanti forme di psicosi e altri tipici disordini psichiatrici, non offre alcuna difficoltà nel caso di van Gogh se vogliamo tenere conto degli episodi confuso amnesici della fase cruciale della sua malattia, i suoi tratti della personalità così caratteristici, il rapido rovesciamento degli stati affettivi elementari e la presenza di molteplici episodi "critici".

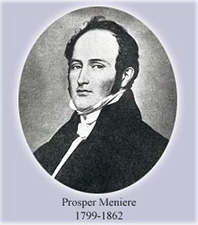

In ragione del carattere atipico e polimorfo della loro sintomatologia, i disturbi psichiatrici dell’epilessia richiedono ai medici un largo ventaglio di diagnosi diverse. Tutti i medici tendono a favorire una specifica categoria diagnostica con la sua sequela di forme atipiche scotomizzando tutti i sintomi che non vengono in aiuto della loro diagnosi preferita. Il caso di van Gogh è paradigmatico di queste erranze mediche. A questo proposito, la quantità di diagnosi proposte è vicina alla trentina. Ad esempio, in una recente pubblicazione, ARENBERG e collaboratori hanno sostenuto che van Gogh soffriva della malattia di Ménière e di nient’altro (17). Sintomi somatici aspecifici sono comunemente ricollegati a casi di epilessia accompagnata da disforia ed è vero che van Gogh si lamentò spesso apertamente di "capogiri" e si sentiva spesso vertiginoso, stordito o ebrioso.

Da ESQUIROL fino alla fine del XIX secolo, il termine di vertigine è stato usato nella letteratura medica della lingua francese, con una precisione molto relativa, per indicare disturbi epilettici minori in casi in cui si notava la presenza di turbe mentali (18). ARENBERG e collaboratori, specialisti dell'orecchio interno, sono stati probabilmente portati alla diagnosi della malattia di Ménière a causa di una deriva semantica legata alla propria interpretazione del concetto di vertigine.

Van Gogh registrava le sue molteplici manifestazioni sintomatiche in modo obiettivo e lucido. Egli non ha mai fatto menzione di vertigini, acufeni e ipoacusia così come classicamente si riscontrano nella sindrome di Ménière. Una volta ammalato, non temeva tanto la crisi di "vertigine" quanto il ritorno degli episodi psicotici che avevano l'effetto di renderlo incapace di dipingere. La diagnosi di malattia di Ménière qui è altamente discutibile e non è molto difendibile rispetto all’insieme dei fatti.

La tempesta interiore dell'artista

L'approfondimento e l'esaltazione dell’emotività è una caratteristica importante degli epilettici colpiti da disturbi dell'umore. Essi sono predisposti a vivere momenti di euforia, ma ancora di più momenti di intensa depressione. In quest'ultimo caso, il rischio di suicidio è grande (19).

Vincent viveva per la sua arte e per suo fratello.

In famiglia, Théo è stato l'unico ad avergli dato la sua fiducia ed è stato di fatto quello che ha tenuto il fil rouge della carriera artistica di suo fratello.

Quando il supporto di Théo si è allentato, il tormento interiore è diventato intollerabile.

Van Gogh è rimasto meravigliosamente creativo fino alla sua morte.

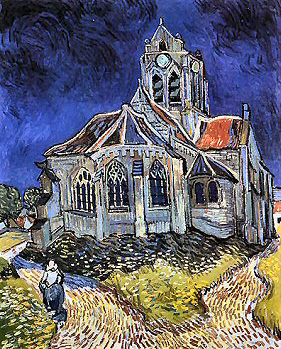

Van Gogh "La Chiesa di Auvers", olio su tela

1890,

Musée d'Orsay, Parigi

Non ha dipinto durante i suoi episodi psicotici salvo all’epoca dell'ultimo, più lungo, a Saint Remy.

Durante questo periodo ha dipinto a memoria alcune scene che ha chiamato "reminiscenze del Nord".

Jan HULSKER (20) sottolinea che queste opere sono, tra la sua copiosa produzione, le sole che recano il segno di una défaillance mentale.

I soggetti naturali sono sempre stati invariabilmente la fonte d'ispirazione di Van Gogh.

L'influenza della sua iperemotività nella sua arte è evidente ogni volta che dipinge oggetti naturali, in particolare quando si tratta del cielo.

La "notte stellata", dipinta nel giugno del 1889 a Saint-Rémy, è incontestabilmente la sua opera più misteriosa.

L'artista, di solito così fecondo, non ha mai rivelato l'origine di questa rappresentazione di un cielo così spettacolarmente trasfigurato.

TRALBAT (2) scrive a questo proposito: "il fuoco che crepitava in lui e che alimentava le sue allucinazioni sensoriali è qui proiettato sulla tela nella maniera più impressionante".

È possibilissimo che van Gogh abbia qui immortalato una visione apocalittica ossessionante e probabilmente ricorrente, come l’ha sperimentata nei suoi stati crepuscolari.

Questa visione è trasferita nell'ambiente naturale a lui familiare dei paesaggi teneramente ricchi di valli della Provenza e dei cipressi a forma di fiamma; e il villaggio dominato dalla guglia aguzza del campanile della Chiesa che ricorda le frazioni del suo natale Brabant.

È da là che arrivo, sembra dirci, ed è là che io sono oggi, questo è il mio universo, agitato da potenti tempeste.

Van Gogh "La Notte Stellata" 1889, Museum of Modern Art, New York

Conclusione

GASTAUT ha pubblicato il suo studio su van Gogh nel 1956 dopo aver condotto numerose e minuziose ricerche sui cambiamenti emotivi dei pazienti colpiti da epilessia temporale. Ha messo in evidenza il contrasto tra la loro irritabilità e il loro carattere ipersociale, il rallentamento e la viscosità, l’ipersessualita generale (16,21,22).

Da un punto di vista storico, l'epilessia ha costituito un importante polo di interesse per gli psichiatri fino alla fine degli anni cinquanta momento in cui non la si è più considerata che una malattia di tipo esclusivamente neurologico.

Questo è il motivo per il quale le ricerche propriamente neuropsichiatriche di GASTAUT sono state praticamente ignorate, mentre era universalmente riconosciuto come uno dei più grandi specialisti dell'epilessia sulla sola base delle sue eminenti ricerche neurologiche.

SZONDI ha messo in evidenza l'esacerbazione passionale e la labilità timica caratteristiche degli epilettici, identificando il loro conflitto nucleare tra la rabbia omicida e le aspirazioni etico-spirituali come il componente binomiale di un bisogno peraltro universale (7,23,24,25).

Data l'attuale tendenza a non considerare l'epilessia che un disturbo puramente neurologico, la sua geniale costruzione di un sistema delle pulsioni includente un fattore e (epilettico) è stata ritenuta obsoleta e lasciata all’oblio.

La vita di van Gogh ha affascinato molte persone mentre la sua malattia conservava l'aspetto di un puzzle.

La rinnovata consapevolezza dei disturbi mentali correlati all'epilessia può portare qualche chiarimento sulla complessità di un uomo e di un artista fuori dal comune.

Se ammiriamo i notevoli progressi della moderna scienza medica, si abbia anche la modestia di riconoscere che, da oltre un secolo, medici francesi sono stati in grado di effettuare una rigorosa diagnosi di una malattia che a tutt’oggi è rimasta un puzzle.

Questo sito non utilizza cookies.

Per approfondimento sulla normativa d'uso dei cookies consultare il sito del Garante della Privacy.

L'Epilessia di Van gogh - 1a parte

Bibliografia

1. GASTAUT H: La maladie de Vincent van Gogh envisagée à la lumière des conceptions nouvelles sur l'épilepsie psychomotrice. Ann. Méd. Psychol., Paris, 114, 196-238, 1956.

2. TRALBAUT M.E.: Vincent van Gogh,Lausanne, Edita, 1969.

3. NAGERA H: Vincent van Gogh. A Psychological Study.New York, Int.University Press Inc., 1979.

4. BLUMER D(Ed): Psychiatric Aspects of Epilepsy.Washington DC, American Psychiatric Press Inc., 1984.

5. BLUMER D,HEILBRONN M,HIMMELHOCH J: Indications for carbamazepine in mental illness:atypical psychiatric disorder or temporal-lobe syndrom?. Compr.Psychiatry, 29, 108-122, 1988.

6. MONROE RR:The episodic psychoses of Vincent van Gogh. J. Nerv. Ment. Dis., 166, 480-488, 1978.

7. SZONDI L: Schicksalsanalytische Therapie, Bern, Hans Huber, 1963.

8-9. Correspondance complète de Vincent van Gogh, vol.3, Paris, Gallimard, 1990.

10. MOREL B.A.: D'une forme de délire, suite d'une surexcitation nerveuse se rattachant à une variété non encore décrite d'épilepsie: l'épilepsie larvée. Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 7:773-775, 819-821, 836-841, 1860.

11. BLUMER D,ZIELINSKI J: Pharmacologic treatment of psychiatric disorders associated with epilepsy. J. Epilepsy, 1:135-150, 1988.

12. ENGEL J : Seizures and Epilepsy. Philadelphia, F.A. Davis Company, 1989.

13. ARNOLD WN: Vincent van Gogh and the thujone connection. JAMA 260:3042-3044, 1988.

14. ARNOLD WN: Absinthe. Sci. Am., 260: 112-117, 1989.

15. MAGNAN V: Recherches de physiologie pathologique avec l'alcool et l'essence d'absinthe. Epilepsie. Archives de physiologie normale et pathologique, 5:115-142, 1873.

16. GASTAUT H, COLLOMB H: Etude du comportement sexuel chez les épileptiques psychomoteurs.Ann Méd Psychol, Paris, 112:657-696, 1954.

17. ARENBERG IK, COUNTRYMAN LF, BERNSTEIN LH, SHAMBAUGH GE: Van Gogh had Meniere's disease and not epilepsy. JAMA 264:491-493, 1990.

18. TEMKIN O : The Falling Sickness, 2nd Edition, Baltimore, John Hopkins Press, 1971.

19. BLUMER D: Epilepsy and disorders of mood, in Neurobehavioral Problems in Epilepsy, Advances in Neurology, Edited by Smith DB, Treiman DM, Trimble MR,Vol.55, New York, Raven Press, pp. 185-195, 1991.

20. HULSKER J : The Complete van Gogh, New York, Harrison House/Harry N.Abrams Inc., 1977.

21. GASTAUT H, ROGER J, LESEVRE N: Différenciation psychologique des épileptiques en fonction des formes électrocliniques de leur maladie. Rev Psychol Appl. 3: 237-249, 1953.

22. GASTAUT H, MORIN G, LESEVRE N: Etude du comportement des épileptiques psychomoteurs dans l'intervalle de leurs crises. Ann Méd Psychol , Paris, 113:1-27, 1955.

23. SZONDI L : Schicksalsanalyse, 3e éd.Basel, Schwabe & Co., 1965.

24. SZONDI L : Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik, 3e éd, Bern, Huber, 1972.

25. SZONDI L : Moses; Antwort auf Kain. Bern, Huber, 1973.